Introducción

![]()

![]()

Es el quinto planeta en orden de alejamiento al Sol. Gira a una distancia de 778.286.852 kilómetros (5,2028 Unidades Astronómicas). Demasiado pequeño para convertirse en una estrella y demasiado grande para construir una envoltura planetaria sólida, Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar y responsable de casi el 60% del total de la masa planetaria.

La masa combinada de todos los demás componentes del Sistema Solar (planetas, satélites, asteroides, cometas y demás objetos) alcanza el 40,25 % de su masa, que los astrónomos estiman en 1,9 x 1027 Kg. En este sentido se puede afirmar que el volumen de Júpiter es equivalente a 1.300 planetas Tierra, teniendo la masa de 317,7 planetas Tierra. Júpiter es un coloso de gas y polvo, compuesto principalmente por hidrógeno (90%) y helio (10%), que forman una gruesa y tormentosa atmósfera, que rodea a un muy pequeño núcleo sólido. Los astrónomos lo clasifican como un planeta gigante gaseoso, siendo el prototipo para toda una clasificación de planetas en otros sistemas planetarios (exoplanetas).

El planeta se conoce desde la antigüedad, siendo llamado Dapinu por los sumerios y Umun-sig-êa por los acadios, algo así como “estrella blanca”, nombre que fue adoptado por los babilonios, asociándolo a Marduk, el rey de todos los dioses.

Posteriormente, los griegos lo llamaron Zeus y los romanos lo latinizaron con el nombre de Jove o Júpiter, que es el nombre con el que se le conoce en la actualidad.

Su movimiento de traslación en torno al Sol demora casi 12 años (exactamente 11,86223 años).

Júpiter en la era pre-telescópica.

El extraordinario brillo que alcanza el planeta Júpiter en el cielo hizo que las comunidades antiguas le asignasen un rol importante en su cosmogonía. Desde muy temprano en el desarrollo de la humanidad, astrónomos chinos, babilonios y egipcios registraron sus posiciones en el firmamento. Interesante fue el desarrollo alcanzado por los astrónomos babilonios que haciendo uso de la geometría y la trigonometría, registraron el movimiento de Júpiter en el cielo. Tal método sólo fue usado hasta mediados del siglo XIV en Europa, por lo que los babilonios se adelantaron más de 1.500 años al uso de la geometría y trigonometría para el estudio del movimiento planetario.

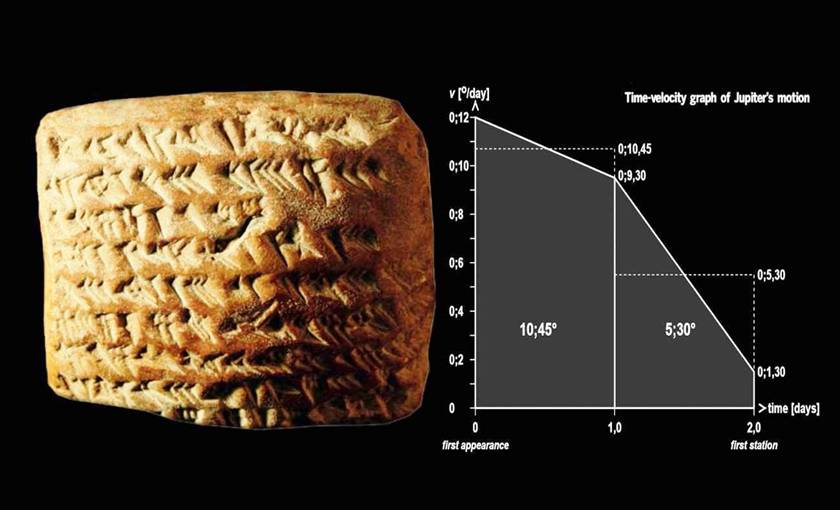

Tablilla de arcilla descubierta en una región desconocida de Irak en donde se describe el movimiento de Júpiter.

Crédito: universidad Humboldt, Berlín. Mathieu Ossendrijver.

Este descubrimiento se debe al investigador Mathieu Ossendrijver de la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania), quien a finales de enero de 2016 publicó su investigación en la revista Science, sobre su estudio de una tablilla de arcilla recolectada en Irak que llegó al Museo Británico en el año 1881. La tablilla de 7 líneas y 4 columnas describe las distintas posiciones del planeta Júpiter en el cielo trazando un gráfico de la velocidad angular del planeta con el transcurso del tiempo. Los astrónomos estiman que esta tablilla fue confeccionada entre los años 350 y 50 aC.

Júpiter en la era-telescópica.

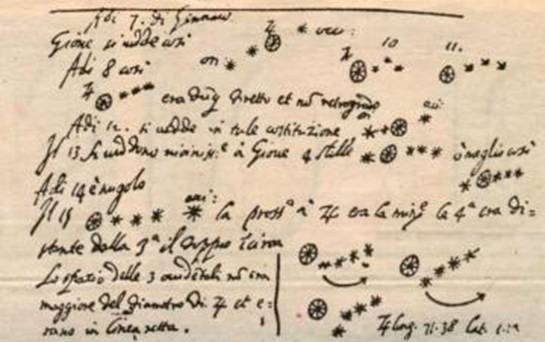

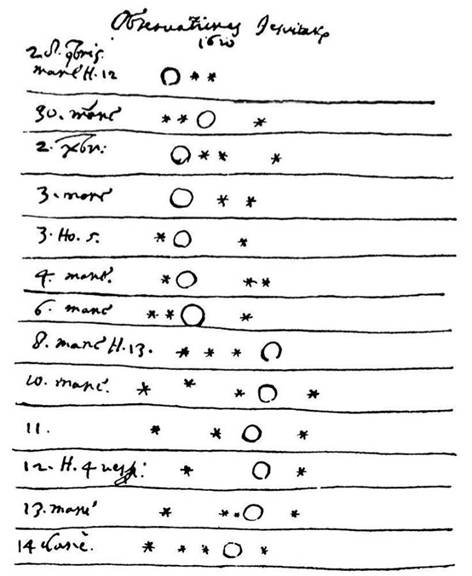

La primera observación telescópica que se hizo del planeta Júpiter fue realizada por Galileo Galilei entre los días 07 al 13 de enero de 1610. Debido a la baja potencia de su telescopio no logra detectar ninguna característica en el disco del planeta. Sin embargo, Galileo queda fascinado por el movimiento de 4 pequeños astros que giran en torno al planeta. Él los denomina “astros medíceos” para congraciarse con sus benefactores, la familia Medici de Florencia.

Manuscrito de Galileo Galilei en donde dibuja las distintas posiciones que asumen las cuatro lunas más importantes del planeta Júpiter.

Imagen fotográfica de manuscrito de Galileo con las posiciones de las lunas.

Meticulosamente, Galileo registra el movimiento de los astros en torno a Júpiter y concluye acertadamente que se tratan de satélites que giran en su derredor. Es la prueba definitiva que necesita el científico para afirmar que no todos los astros del firmamento giran alrededor de la Tierra. Aunque Galileo aceptaba el modelo heliocéntrico de Copérnico, ahora posee la prueba que el mismo no es una especulación teórica, sino un hecho real: el Sol es el centro de la creación, la Tierra y el resto de los planetas giran en su derredor. También existen planetas que poseen astros que giran en su entorno, como es el caso Joviano.

Dos años después, en 1612, Simón Marius (1573–1624) observa estas lunas y sugiere los nombres de las ninfas Io, Europa y Calisto, y del príncipe troyano Ganímedes, todos amantes de Zeus según la mitología griega. Marius se abrogó el descubrimiento de estas lunas en su obra Mundus Iovialis de 1614, y estuvo en disputa con Galileo por varios años. Hoy se aceptan los nombres dados por Marius, pero el descubrimiento se le asigna a Galileo. Las lunas Ganímedes y Calisto son tan grandes que, incluso, son más grandes que Mercurio y Plutón.

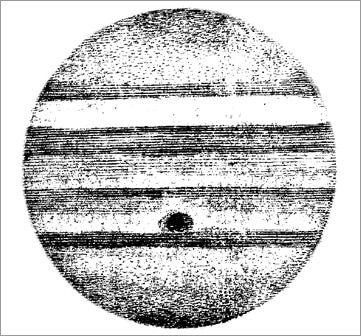

La siguiente observación telescópica de importancia la realiza el sacerdote Jesuita Niccolo Zucchi (1586-1670), que en 1630 detalló la existencia de dos bandas que atravesaban toda la extensión del planeta. Posteriormente, en 1643, Gottfried Wendelin (1580-1667) observando detalladamente el movimiento de estos satélites, comprueba las leyes de Kepler.

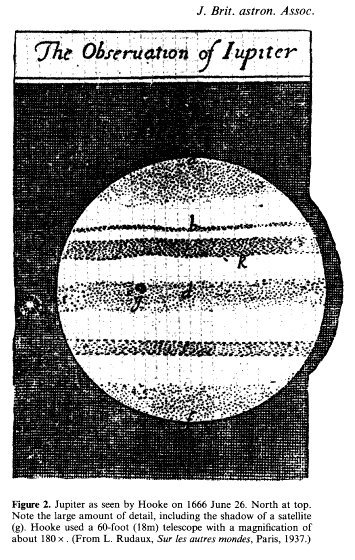

En el año 1664, dos grandes científicos de la época observan Júpiter con sus telescopios: el italiano-francés Giovanni Cassini (1625-1712) y el inglés Robert Hooke (1635-1703). Las observaciones más detalladas fueron las realizadas por Cassini desde el Observatorio de Paris. Este astrónomo descubrió la Gran Mancha Roja en el planeta y determinó con bastante exactitud el tiempo de rotación del planeta. Hooke desde Londres también detectó la Gran Mancha Roja, por lo que algunos le otorgan el descubrimiento de la misma.

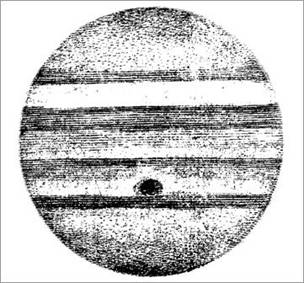

Gráficos de Júpiter realizados por Giovanni Cassini.

Gráfico de Júpiter realizado por Robert Hooke el 26 de junio de 1666.

Trabajando desde el observatorio de Paris, el astrónomo danés Ole Christensen Römer (1644-1710) detecta en 1676 la variación en los tiempos de ocurrencias de los eclipses en las lunas de Júpiter. Cassini y Römer asignan esta variación al tiempo que demora la luz en llegarnos desde Júpiter. Si bien Cassini desechó la idea, Römer siguió trabajando en ella, percatándose que a medida que la Tierra se acercaba a Júpiter, la anomalía disminuía, mientras que aumentaba, cuando la Tierra se alejaba. Midiendo detenidamente la órbita de la luna Ío, estableció que la discrepancia era de 22 minutos (actualmente se ha determinado que es de 17 minutos), calculando la velocidad de la luz en 225.000 Km/s (el valor actual aceptado es 299.792,46 Km/s, redondeándose a 300.000 Km/s).

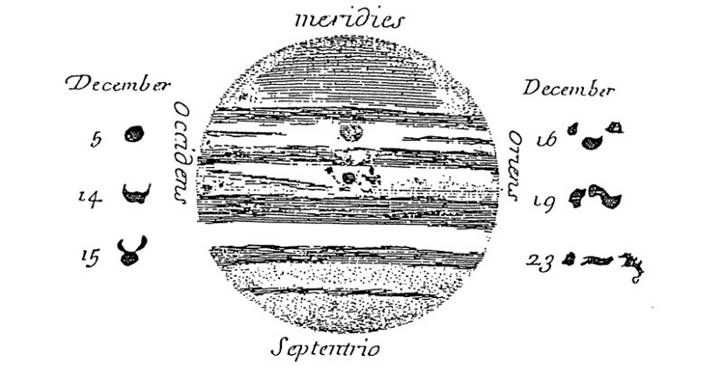

Gráfico de un posible impacto en Júpiter. Giovanni Cassini siguió el desarrollo de la mancha oscura en el planeta

desde el 05 hasta el 23 de diciembre de 1690.

A medida que se mejoraban los telescopios, muchos astrónomos realizaron observaciones cada vez más detalladas del planeta Júpiter. Sin embargo es importante reseñar lo que varios investigadores han señalado como la primera colisión registrada contra el planeta. El 05 de diciembre de 1690, Giovanni Cassini detalló un punto oscuro – nunca antes visto por él – sobre el limbo del planeta. Observaciones realizadas en los días siguientes mostraron que la mancha modificaba su figura, hasta extenderse y desaparecer. Los astrónomos estiman que es la primera colisión registrada en Júpiter, la cual fue minuciosamente dibujada por Cassini.

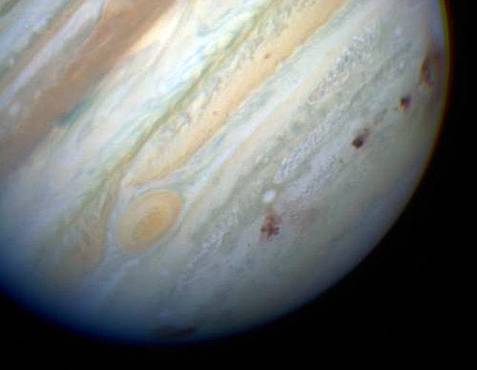

Cadena de impactos de los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9. Julio 1994.

Como analogía se muestran las motas oscuras dejadas en julio de 1994 por los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 al impactar al planeta Júpiter. Estas manchas oscuras fueron observadas durante semanas.

Dibujo del planeta Júpiter realizado por el astrónomo Etienne Leopold Trouvelot en 1882

Júpiter en la era espacial.

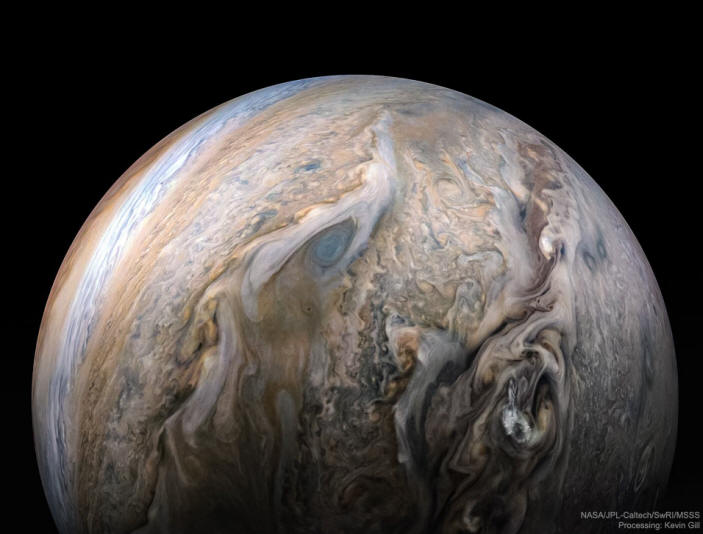

Tormentas y bandas tormentosas capturadas por la sonda Juno. Crédito: NASA.

Nubes hacia el hemisferio sur de Júpiter. Sonda Juno. NASA.

La misión Juno tiene previsto funcionar 6 años, por lo que la duración de su misión se extiende hasta julio del 2021. Dependiendo del impacto de la dura atmósfera y magnetosfera en la sonda espacial, puede tener una extensión en su misión.